Dieser Artikel stammt von Netzpolitik.org.

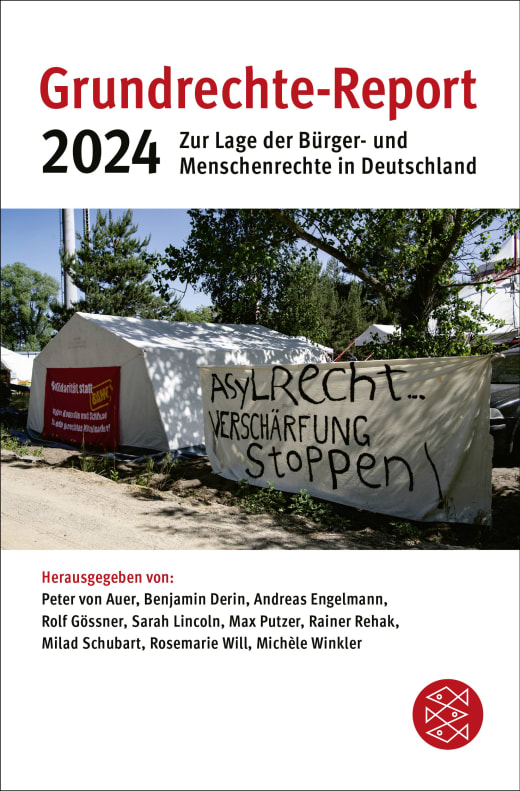

Grundrechte-Report 2024: Wie viel kostet eine Wahl?

Wie die Europäische Verordnung über Targeting bei politischer Werbung am Spagat zwischen Markt und Demokratie scheitert. Ein Auszug aus dem Grundrechte-Report 2024, der am 29. Mai erscheint.

Dieser Beitrag erscheint ab 29. Mai 2024 im Grundrechte-Report 2024 beim S. Fischer Verlag, ISBN: 978-3-596-71084-3. Vorab-Auszug mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Herausgeber:innen. Alle Rechte vorbehalten.

In periodischen Wahlen artikuliert eine Gesellschaft ihren politischen Willen. Sie sind das Fundament einer jeden parlamentarischen Demokratie und Recht aller, die in ihr leben.

Dieses Recht auf gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung äußert sich in einer lebendigen Demokratie indes nicht nur in der Stimmabgabe bei den Wahlen, sondern – so das Bundesverfassungsgericht im Parteispendenurteil von 1986 – auch in der Einflussnahme auf den Prozess der politischen Meinungsbildung.

Egal ob armutsbetroffen oder vermögend: An der Urne sind wir theoretisch alle gleich viel wert. In der Praxis hat dieser Grundsatz Risse.

Ein bekannter Streitfall sind Steuervergünstigungen für Parteispenden. Ein anderer ist das sogenannte Microtargeting. Mit „Microtargeting“ wird die Verwendung von Technologien bezeichnet, mit denen politische Werbung an Individuen oder Gruppen zielgerichtet ausgespielt oder deren Sichtbarkeit sowie Reichweite verstärkt werden. Kernbestandteil dieser Technologien ist das Erstellen und Ausnutzen von Persönlichkeitsprofilen.

Wer auf kommerziellen Plattformen wie Facebook, X (Twitter) oder Youtube die politische Meinungsbildung der digitalen Öffentlichkeit beeinflussen will, kann Geld in die Hand nehmen und maßgeschneiderte Werbekampagnen kaufen: Den einen werden so mehr Radwege, den anderen mehr Abschiebungen versprochen, je nachdem welches Profil der Algorithmus aufgrund des Onlineverhaltens zuweist.

Im Rahmen der Europawahl 2019 oder der Bundestagswahl 2021 haben praktisch alle politischen Lager für unterschiedliche Summen personalisierte Werbekampagnen bei Facebook & Co. eingekauft. Mehr finanzielle Mittel verschaffen dabei eine bessere personalisierte Ansprache von Wählerinnen. Das bedroht die Chancengleichheit der politischen Kräfte und beeinflusst die politische Meinungsbildung.

Die neue Europäische Verordnung

Als Reaktion darauf legte die Europäische Kommission Anfang 2021 den Entwurf einer Verordnung über Transparenz und Targeting politischer Werbung vor. Darin schlug sie umfangreiche Transparenz- und Informationspflichten für Sponsorinnen und Anbieterinnen von Werbedienstleistungen im Rahmen der Beauftragung, Finanzierung und Verbreitung politischer Werbeinhalte vor.

Wesentliches Element des Verordnungsentwurfs und gleichzeitig zentraler Streitpunkt waren allerdings die Vorgaben für politisches Microtargeting. Im Dezember 2023 einigten sich die Ko-Gesetzgeber auf eine finale Kompromissfassung. Darin wird Microtargeting auf Basis besonders geschützter Kategorien von personenbezogenen Daten bei personalisierter Wahlwerbung kategorisch untersagt.

Diese Kategorien von Daten umfassen zum Beispiel Gesundheitsdaten, Daten über politische Meinungen oder auch Daten über ethnische Herkunft. Ihre Verarbeitung unterliegt nach Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung strengen Vorgaben, ist auf Basis einer Einwilligung aber erlaubt. Die Verordnung über Transparenz und Targeting politischer Werbung ist hier strenger.

Microtargeting auf Basis besonders geschützter Kategorien von personenbezogenen Daten wird selbst mit Einwilligung ausgeschlossen.

Politische Interessen

Allerdings: Microtargeting auf Basis aller anderen Kategorien personenbezogener Daten bleibt grundsätzlich möglich. Menschen, die sich für Fahrräder interessieren, oder Menschen, die SUV fahren, dürfen weiter individuell adressiert werden. Gegenteilige Forderungen nach einem kategorischen Verbot jeder Art von politischem Microtargeting konnten sich nicht durchsetzen.

Die Motive hinter der Verordnung bleiben damit widersprüchlich. Einerseits wurde im Rahmen der Debatten um die Verordnung immer wieder mahnend auf Unternehmen wie Cambridge Analytica und deren gekaufte Beeinflussung des Brexit-Referendums oder der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verwiesen. Andererseits hält die Verordnung Microtargeting ausdrücklich für ein legitimes Geschäftsmodell. Dies räumt die Kommission in der Begründung ihres Entwurfs offen ein. Demnach sei die Verordnung in erster Linie ein Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Marktes für politische Werbung.

Diese Ambivalenz lässt sich nicht allein mit dem Einfluss wirtschaftlicher Akteurinnen erklären. Unbeabsichtigte Unterstützung erhielt die Datenwirtschaft von der digitalen Zivilgesellschaft. In offenen Briefen auf europäischer und nationaler Ebene äußerten diverse NGOs ihre Befürchtungen, dass zu weitgehende Einschränkungen beim Microtargeting negative Auswirkungen auf die Durchführung politischer Kampagnen oder auf die Unterstützung und Akquisition von Spenden haben könne.

Auch könne eine zu weite Definition des Begriffs der „politischen Werbung“ private Meinungsäußerungen auf sozialen Medien erfassen und die Verordnung so hemmende Wirkung auf die Meinungsäußerungsfreiheit haben.

Plattformen wie Youtube stimmten mit der Kritik der Zivilgesellschaft in Teilen überein. Sie würden durch die Verordnung darin behindert, politische Inhalte im Rahmen der kuratierten und personalisierten Startseite oder Timeline zu empfehlen.

Einige Youtuber, die mit Hilfe von Onlineplattformen (auch) politische Inhalte veröffentlichen, sahen darin eine Gefährdung ihrer Meinungsfreiheit. Widersprüchliche Interessen lagen nicht zuletzt auch bei den Gesetzgebern selbst vor, denn politisches Microtargeting wird auch von Ministerien und Regierungsinstitutionen genutzt. Sie werden im Kompromisstext insoweit privilegiert, als dass Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Stellen nicht als „politische Werbung“ definiert wird.

Wie viel Markt verträgt eine Demokratie?

Die Verordnung über Transparenz und Targeting politischer Werbung manifestiert einen zentralen Konflikt aller demokratisch verfassten kapitalistischen Gesellschaften: den Konflikt zwischen Markt und demokratischer Mitbestimmung. Eine marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaftsordnung führt notwendigerweise zu ökonomischer Ungleichheit zwischen denen, die mittels Lohnarbeit ihre materiellen Bedürfnisse befriedigen müssen, und jenen, die sich an der Lohnarbeit anderer bereichern.

Der französische Ökonom Thomas Piketty beschreibt in „Eine kurze Geschichte der Gleichheit“ eindrücklich, wie die Profiteurinnen dieser ökonomischen Ungleichheit nach wie vor Einfluss auf Wahldemokratien nehmen können. Diese plutokratischen Elemente seien lediglich „etwas unsichtbarer geworden“.

Die Verordnung über Transparenz und Targeting politischer Werbung legitimiert nun einen Teil dieser unsichtbaren Einflussnahme, indem sie Microtargeting als Geschäftsmodell zwar reguliert, nicht aber verhindert. So wird es letztlich normalisiert. Jene mit ökonomischer Macht können also weiterhin differenzierte Kampagnen beauftragen, die zu einem gewissen Grad personalisiert sind, und so Einfluss auf politische Vorgänge nehmen.

Dieses Fazit ist angesichts des prognostizierten Erstarkens rechter bis faschistischer Kräfte bei der Wahl zum Europäischen Parlament sowie in diversen Landtagswahlen in Deutschland nicht ermutigend. Zwar enthält die Verordnung ohne Zweifel Fortschritte: So sieht die Verordnung neue Transparenzpflichten vor, die dabei helfen werden, die bisher nur schwer rekonstruierbaren Werbekampagnen politischer Akteurinnen auf Onlineplattformen aufzudecken. Auch wird das Verbot von Microtargeting auf Basis besonderer Kategorien personenbezogener Daten den Grad der Individualisierbarkeit von Kampagnen verändern.

Beide Errungenschaften der Verordnung werden zu den wichtigen Wahlen im Jahr 2024 allerdings noch nicht zur Anwendung kommen. Die Verordnung wird zwar zwischen Frühjahr und Sommer 2024 in Kraft treten. Anwendbar wird sie aber erst 18 Monate später und damit nicht vor Mitte 2025.

Zur Quelle wechseln

Zur CC-Lizenz für diesen Artikel

Author: Malte Engeler